《花城》1983:马尔克斯与中国读者的初相遇?魔幻现实和浪漫现实

今天,是加夫列尔·加西亚·马尔克斯逝世十一周年纪念日。作为20世纪最具影响力的作家之一,马尔克斯以《百年孤独》开创了魔幻现实主义的巅峰,撼动了世界的文学版图。而在中国,(应小端译),成为国内最早刊登马尔克斯获奖感言的刊物,这是中国读者首次直面这位文学巨匠的声音,也为人们撕开了神秘的拉美文学面纱。

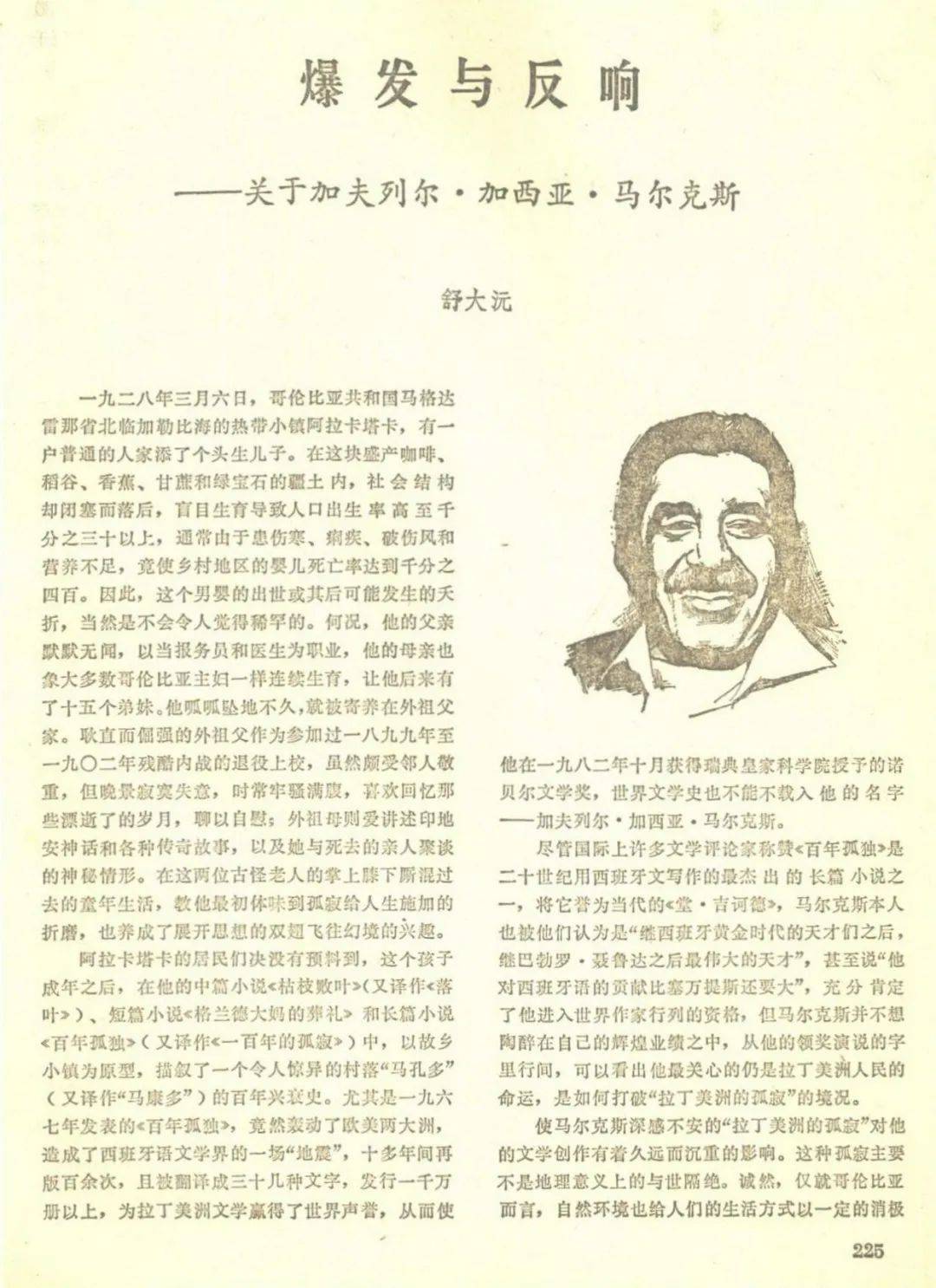

除了《拉美洲的孤寂》,1983年第3期的《花城》还发表了舒大沅的《爆发与反响——关于加夫列尔•加西亚•马尔克斯》。这篇文章以犀利的笔触剖析了马尔克斯如何将拉丁美洲的血泪史、神话传说与家族秘辛熔铸成魔幻现实主义的文学宇宙,更揭示了孤独这一母题如何成为解码拉美社会困境的钥匙。从马孔多小镇的兴衰到布恩迪亚家族的轮回悲剧,从独裁者的荒诞到文明与野蛮的永恒博弈,马尔克斯的文字既是艺术的狂欢,更是对人类命运的哲学叩问。

今天,让我们跟随这篇文字,重温《百年孤独》如何在1980年代的中国引发思想震荡,重新理解马尔克斯留下的文学宝藏。

—九二八年三月六日(编者注:实际应为一九二七年三月六日),哥伦比亚共和国马格达雷那省北临加勒比海的热带小镇阿拉卡塔卡,有一户普通的人家添了个头生儿子。在这块盛产咖啡、稻谷、香蕉、甘蔗和绿宝石的疆土内,社会结构却闭塞而落后,盲目生育导致人口出生率高至千分之三十以上,通常由于患伤寒、痢疾、破伤风和营养不足,竟使乡村地区的婴儿死亡率达到千分之四百。因此,这个男婴的出世或其后可能发生的夭折,当然是不会令人觉得稀罕的。何况,他的父亲默默无闻,以当报务员和医生为职业,他的母亲也象大多数哥伦比亚主妇一样连续生育,让他后来有了十五个弟妹。他呱呱坠地不久,就被寄养在外祖父家。耿直而倔强的外祖父作为参加过一八九九年至—九〇二年残酷内战的退役上校,虽然颇受邻人敬重,但晚最寂寞失意,时常牢骚满腹,喜欢回忆那些漂逝了的岁月,聊以外祖母则爱讲述印地安神话和各种传奇故事,以及她与死去的亲人聚谈的神秘情形。在这两位古怪老人的掌上膝下厮混过去的童年生活,教他最初体味到孤寂给人生施加的折磨,也养成了展开思想的双翅飞往幻境的灸趣。

阿拉卡塔卡的居民们决没有预料到,这个孩子成年之后,在他的中篇小说《枯枝败叶》(又译作《落叶》)、短篇小说《格兰德大妈的葬礼》和长篇小说《百年孤独》(又译作《—百年的孤寂》)中,以故乡小镇为原型,描叙了一个令人惊异的村落“马孔多”(又译作“马康多”)的百年兴袞史。尤其是一九六七年发表的《百年孤独》,竟然轰动了欧美两大洲,造成了西班牙语文学界的一场“地震”,十多年间再版百余次,且被翻译成三十几种文宇,发行一千万册以上,为拉丁美洲文学赢得了世界声誉,从而使他在一九八二年十月获得瑞典皇家科学院授予的诺贝尔文学奖,世界文学史也不能不载入他的名宇——加夫列尔•加西亚•马尔克斯。

尽管国际上许多文学评论家称赞《百年孤独》是二十世纪用西班牙文写作的最杰出的长篇小说之一,将它誉为当代的《堂•吉诃德》,马尔克斯本人也被他们认为是“继西班牙黄金时代的天才们之后,继巴勃罗•聂鲁达之后最伟大的天才”,甚至说“他对西班牙语的贡献比塞万提斯还要大”,充分肯定了他进入世界作家行列的资格,但马尔克斯并不想陶醉在自己的辉煌业绩之中,从他的领奖演说的字里行间,可以看出他最关心的仍是拉丁美洲人民的命运,是如何打破“拉丁美洲的孤寂”的境况。

使马尔克斯深感不安的“拉丁美洲的孤寂”对他的文学创作有着久远而沉重的影响。这种孤寂主要不是地理意义上的与世隔绝。诚然,仅就哥伦比亚而言,自然环境也给人们的生活方式以一定的消极作用。它有一半面积被苍翠的森林覆盖着,陡峭的安第斯山脉从东北往偏西南方向纵贯全境,恰好在厄瓜多尔国界以北分成三条支脉,互为深陷的地堑所分隔。由于这些山脉给社会交往造成困难,而亚马逊河平原的涝区又少有人居,哥伦比亚一直存在着浓厚的地方主义,这个国家各部分实际上是作为孤立的谷地发展起来的。十八世纪时,那儿还没有邮政;直到独立一百四十二年之后的一九六一年,才修通从首都波哥大穿越马格达雷那河流域而至北海岸的重要港口圣马尔塔的铁路。马尔克斯在《百年孤独》中虚构的怪诞小镇马孔多,当初只有二十户人家,用泥巴和芦苇盖的房子排列在一条清澈的河边,森林和沼泽包围着它,许多事物尚未具名,提起来还得用手指指点点;百年之后发展成有火车来往的热闹集市,以致盘踞该地的美国香蕉公司的老板能够和政府相勾结,把被杀害的三千名罢工工人的尸体装入二百节车皮,运到海岸丢进大海。这即是哥伦比亚社会的原始状况及其解体过程的生动缩影。其实,自从西班牙王朝通过哥仑布的第四次航行(1502年到1504年)发现了哥伦比亚,开始向这个传说中的“黄金国”大量移民,并且从非洲贩运来几十万黑奴,它就不再是世外桃源了。然而,它的孤寂依旧象恶梦一样拥迫着暗无天日的社会里正待觉酲的芸芸众生。无论是克雷奥尔人(美洲出生的西班牙移民后裔)、梅斯蒂索人(印欧混血种),还是处于社会金字塔底层的印第安人、黑人和穆拉托人(黑白混血种),都身受新老殖民主义者野蛮掠夺政策的残害,成了长期被抛弃在现代文明圈之外的牺牲品。即使他们在“解放者”西蒙•博利瓦尔的指挥下,于一八一九年八月七日以博亚卡战役对宗主国西班牙的权威给予了决定性打击而取得正式独立,其内部的暴乱和苦难还是连绵不绝。各自追随博利瓦尔或其副手桑坦德尔的保守党和自由党,在国家政体、对外贸易和宗教政策等一系列问题上发生了无数纷争,乃至演化为大规模的旷日持久的。独立后,头七十年中,就发生过二十七次内战。马尔克斯的外祖父参加过的一八九九年至一九〇二年内战——“千日战争”,使当时四百万左右的总人口中竟有十万人被杀死。拉斐尔•笛耶斯等军事独裁者趁机推行反动的寡头政治。美国佬又趁火打劫,策划巴拿马地区政变,于一九〇三年将它从哥伦比亚肢解出去。特别令人遗憾的是,拉丁文化所共有的个人主义对哥伦比亚人民的人格和精神腐蚀至深,他们往往强调维护受控于族阀制度的家庭而推卸自己的社会责任,使议会选举形闻儿戏,加上他们几乎都是尊奉罗马教皇的天主教徒,愚昧的迷信意识更导致在社会改革上倾向于无所作为,同时又容易盲从各地区横行不法的“考迪罗”(领袖)们,无谓地卷入替独裁者争权夺利的暴力场。一八三〇年以来,原本包括委内瑞拉和厄瓜多尔在内的大哥伦比亚一步步走向分裂,各地区、各派别间的血腥战争成了每日的生活规律。商业和金融业几乎完全操纵在英、美等外国老板之手,私有大地产制度和以出口咖啡、香蕉为主的单一产品制使国民经济发展迟缓,并呈现畸形,农民、工人等广大劳动者收入甚微,生活极端贫困。面对祖国和人民的不幸,马尔克斯的愤怒和忧虑怎能不胀满他那敏感的心灵!

“不在沉默中爆发,就在沉默中死亡”。马尔克斯经过多年求索,终于把握了一种呈现拉丁美洲异乎寻常的现实的奇特方式——“魔幻现实主义”,象遍布新大陆的火山一样发出了他的声似怪叫的抗议,冲开冷漠的氛围,传向世界,欲使热情未泯、理性犹在的人们大吃一惊地重新发现拉丁美洲,以便关注它的悲剧及其根源。他用自己富于爆炸性的代表作《百年孤独》,创造了一个独特的天地:马孔多,将不可思议的奇迹和最逼真的现实生活汇集在这个丰富多采的幻境里,深刻而夸张地表现了拉美大陆的社会景象和历史特征。这部小说将布恩迪亚家族七代人的命运写得触目惊心——老布恩迪亚为了逃避仇人普罗登肖的冤魂的纠缠,携妻子乌苏拉和少数乡亲跋涉到荒僻之地开创了马孔多村落,年迈时因精神失常被绑在一棵栗树下,在天降花雨中默默死去;小儿子奥雷良诺上校发动过三十二次武装起义,跟十七个女人生了十七个儿子,但一夜之间全惨遭杀害,他躲过十四次暗杀、七十三次埋伏和一次行刑队的枪决,作为大西洋沿岸革命军的首领而成了最令政府畏惧的人物,终于厌倦内战,开枪自杀未遂,回到马孔多靠制作小金鱼打发残年;孙子阿卡迪奥被保守党徒枪毙;曾孙女俏姑娘雷梅苔丝乘一张会飞的床单消失在太空之中;曾孙何•阿卡迪奥第二从装运罢工工人尸体的火车厢里逃脱,返归马孔多的路上,遇到滂沱大雨,这雨不间歇地下了四年十一个月零二天;六世孙奥笛良诺•布恩迪亚与其姑妈阿玛兰塔•乌苏拉,生了个长着猪尾巴的婴儿,这个婴儿竟被蚁群拖入蚁穴吃掉……最后,吉卜赛老人墨尔基阿德斯遗留在羊皮纸上的训谕,预示有一阵飓风将要卷走马孔多,“因为命中注定一百年处于孤独的世家决不会有出现在世上的第二次机会。”凡此种种,掺杂着哥伦比亚乃至整个拉丁美洲的历史和现状的各色素材,以及印第安民间传说、阿拉伯东方神话和《圣经》典故的成分,此外似乎还有神秘的百慕大三角区之谜的遗痕,显示了马尔克斯高度的社会责任感、惊人的创造性想象力和炉火纯青的写作技巧。马尔克斯说过,孤独的反义词是团结。这是理解《百年孤独》的社会意义的关键。

马尔克斯是一位博学而多产的作家。他七岁时便能阅读《—千零一夜》,十二岁随全家迁居首都波哥大,在耶稣会教会学校念书,十八岁入哥伦比亚国立大学攻读法律(这是当时普通青年进入社会上层的捷径),稍后又到卡塔赫纳大学转学新闻。一九四八年四月九日,著名的自由党左翼领袖豪尔赫•埃利塞尔•盖坦在前往自由党报纸《时代报》办公室接见古巴的菲德尔•卡斯特罗等拉美反帝学生代表大会的代表时,半途中被刺客杀害,由此导致了哥伦比亚当代史上最重要、最耸人听闻的“波哥大事件”:自由党与保守党展开剧烈混战,几乎将首都夷为废墟,余波延至一九六二年,伤亡者达二十万。那时已加入自由党的马尔克斯不得不停止学业,并为自由党喉舌《旁观者报》(又译作《观察家报》或《目击者报》)工作。他的十几篇早期小说都是在这家报纸上发表的。一九五五年,《旁观者报》派他任驻欧洲记者,使他在法国、英国、意大利亲历了欧洲文明的薰陶,还采访过东欧的波兰、捷克和匈牙利。一九五七年,任该报驻委内瑞拉首都加拉加斯记者。一九五九年,改任古巴拉丁美洲通讯社驻波哥大联络处负责人。一九六0年,任该社驻联合国记者。—九六一年后,到墨西哥从事新闻、时事评论、电影编剧和小说创作等项活动。迄今还住在墨西哥城。马尔克斯从学生时代开始写作小说,进入报界后更加刻苦笔耕。他的重要作品除了《枯枝败叶》(1955)和《百年孤独》(1967),还有中篇小说《恶时辰》(1961)、《没有人给他写信的上校》(1961)、《—桩事先张扬的凶杀案》(1981),长篇小说《家长的没落》(1975),短篇小说集《格兰德大妈的葬礼》(1962),以及文学谈线)。

值得指出的是,《家长的没落》继《百年孤独》之后,再次引起了爆炸性反响。这部长篇小说描叙独裁寡头尼卡诺尔执政二百年来的疯狂生涯:他异己,使生灵涂炭,瘟疫流行;他用替身冒充假死,然后将那些兴高采烈的人们处以极刑,因生性多疑而把忠实的国防部长也烤得焦黄摆上筵席,杀一儆百;他与无数情妇生了五千多个先天不足的“七月子”,给刚出世的儿子即冠以“少将”之类的军衔;他终于倒毙在卧室里,但谁也不敢相信,尽管兀鹫已经在啄食他的尸体……马尔克斯从加勒比海沿岸国家的军事独裁者的政治丑闻和私生活秽行中提炼出这个漫画般的荒唐故事,象征性地揭示了拉美社会寡头政治的久而必亡,反映了人们的期待和余悸。实际上,拉美各国的独裁者很少有执政多年而不倒台的,例如玻利维亚在七十四年中发生过六十次政变,秘鲁在独立头一百年里更换过五十多个总统,然而换汤不换药,掌权人物在本质上仍类似尼卡诺尔,所以马尔克斯干脆让尼卡诺尔作为所有独裁者的化身,一人执政二百余年。这一笔是击中了拉美政治史的要害的。可见“魔幻现实主义”在某种意义上更能刺激人们去思考生活的本质。马尔克斯自觉得意的另一部小说《—桩事先张扬的凶杀案》,讲述一对孪生兄弟将其妹妹安赫拉的失身归罪于一位无辜青年纳萨尔,并公然在光天化日之下杀死后者的故事,也受到了读者空前热烈的欢迎,已畅销二百多万册。无法无天的暴行是拉美社会的普遍现象,堕落的野性在群众中积习极深,人的尊严和价值往往被愚昧的偏见所扼杀。显然,马尔克斯还想通过这部小说,将有识之士的目光引向拉丁美洲的社会基础。

哥伦比亚殖民地时期的文化传统,给了它以“南美洲的雅典”的称号,浪漫主义在作家们中间有着深厚的势力,马尔克斯自然要受到传统文化的影响,他所使用的魔幻现实主义创作方法即带有浓烈的浪漫色彩。马尔克斯在创作过程中还吸取了卡夫卡、乔依斯、福克纳、海明威等欧美现代派文学大师的某些哲理性观点和表现技巧。马尔克斯努力开拓拉丁美洲文学的新路,终能赶超前贤,推出《百年孤独》,与墨西哥作家胡安•鲁尔弗的名著《佩德罗•巴拉莫》并列为魔幻现实主义文学流派的经典作品。马尔克斯的主要小说化现实为幻境而不失其真,常常运用时空错置、交叉独白的结构,追求类似于巴托克弦乐四重奏里的对称和毕加索立体主义绘画的表现效果。他似乎将时空视作胶冻般的东西,可以随意掰开,把过去、现在和未来重新加以各种组合。他喜欢混淆人鬼界限,让氛围显得若梦若真。他善于施展准确、简约而精彩的白描,使贯串于人物动作线的一个个小场景的变换节奏相当快,决无巴尔扎克式的赘述。他的语言幽默俏皮,隐喻深广,诡谲多变,又有十分严肃的底蕴,敢对拉美社会的落后习俗和反动统治者的劣迹极尽抨击之能事,笔锋犀利,入木三分。他创造了人类在自我欣赏和自我完善的不断选择中值得骄傲的新的精神能力,并以此嘲笑着作茧自缚而又妄自尊大的守旧者。马尔克斯的文学成就受到国际文坛的高度重视,曾使他获得哥伦比亚全国文学家和艺术家协会奖、美国埃索石油公司在波哥大举办的埃索奖、委内瑞拉罗慕洛•加列戈斯国际文学奖,并被美国哥伦比亚大学授予名誉文学博士称号,还应邀担任了法国——西班牙语国家文化交流委员会主席。

马尔克斯身负殊荣而不骄奢,拒绝接受自己作品的巨额版税。他热爱祖国,坚持人道主义立场,始终为穷人和弱者仗义执言。他对为变革社会而沦入官方监狱的拉美各国政治犯寄予真诚的同情和抜助。他对智利前总统阿连德颇有好感,曾为阿连德的被害举行过长达五年的“文学罢工”,以抗议超级大国干涉拉丁美洲内政所带来的罪孽。可见,马尔克斯不仅是优秀的作家,更是嫉恶如仇的战士。

马尔克斯在沉默中爆发了,反响是非常热烈的,因为他的作品独特地表现了人类迄今未曾摆脱的某些异化状况,并且谴责了这些状况,要求改变它们。可惜,过去我国对拉丁美洲现代文学的译介工作做得较差,国内很多读者不知马尔克斯其人。令人欣慰的是,最近几年,包括他在内的许多拉美作家的作品进入了我们的新华书店、图书馆和私人书架。中国人民与拉丁美洲人民的精神联系愈来愈紧密了。有志于刷新我国文艺创作记录的后起之秀们,一定可以从马尔克斯的创作道路得到激励和启示,至少在艺术形式上,会产生突破旧套的冲动。

马尔克斯的小说在抨击丑恶事物时,往往杂有关于死亡和的惊世骇俗之笔,这是无可否认的。但有人认为马尔克斯在《百年孤独》的结尾欲让—阵飓风卷走马孔多,是在宣扬悲观的宿命论,没有指明社会的前途而令人失望,我却难以同意。陈腐的马孔多必须消失,否则新的社会不能崛起,马尔克斯设计的故事结局可以说是暗含着这种绝不妥协的信念和向往的,尽管如启示录一般玄虚的表现形式遮蔽了它,不易被读者直接察觉。我们为什么不能猜想将要卷走马孔多的那一阵飓风象征着现代文明正在酝酿的某股力量呢?为什么偏要一百年处于孤独的世家继续保持传统的生存方式而不来一次飞跃性的巨变呢?注定要灭亡的生活是不值得惋惜的,赖着不走岂非自讨没趣!社会所携带的腐朽事物越多,压制其进步的历史负担就越沉重,马尔克斯对此是有所意识的。他在同样以马孔多为背景的短篇小说《格兰德大妈的葬礼》中,无情地讥讽了引得教皇、总统、议员各色人等前来奔丧的罪恶势力的化身格兰德大妈的死亡,最后写道:“清道夫们就要来到这里把葬礼剩下的垃圾一股脑儿地清扫干净,让它们永生永世不再卷土重来,这正是给《百年孤独》的尾声预先准备的最好注解。我们太习惯于用东方“文以载道”的传统标准衡量西方作家,似乎他们非当指南针式的人物不足以称善。其实,拉丁美洲究竟应该走什么道路去求得健康的发展,那是实践才能解决的问题。况且,马尔克斯作为文学艺术家,必须使自己的作品能够尽量让人们去欣赏和思考,而不是哓哓不休地向人们去说教。从内外两方面来看,拉丁美洲的社会结构及其功能的异化状况依旧是严重的——尽管切•格瓦拉和卡米洛•托雷斯神父的游击战之路已经失败,财产和权力再分配的激烈争夺仍在续演萧墙之祸:而今日欧洲竟还有人组织所谓“狩猎旅游团”,深入南美原始林区,射杀印地安土著取乐,以为那儿永远是可以为非作歹的蛮荒之地……愈来愈多的文明成就往往被传统势力的反作用所,使这块大陆上多数国家和地区的历史显得趑趄不前,仿佛一具封闭的万花筒旋变着极不稳定的各式图案。虽然七十年代以来意识形态多元化、民主政治和经济起飞的趋向已经初露端倪,甚至在墨西哥、智利、巴西、阿根廷和委内瑞拉等国,人均国民生产总值达到了一千五百至二千四百美元,一座座钢筋水泥森林式的现代化城市拔地而起,但独裁与民主、科学与愚昧、战争与和平、赤贫与暴富、自主与干涉等矛盾一如既往地困扰着人们,连残余的纳粹分子也喜欢在那儿寻求他们的藏身纳命之所。改造这种时势,取决于拉美人民如何摆脱四百年来满怀恶意的命运(他们的斗争方兴未艾),并不仰靠谁的预言。因此,只要马尔克斯不放弃手中的笔,坚持变革现实的思考和行动,他就无愧于作家的桂冠,在旧世界的废墟上建造适应人性的新世界,我相信这毕竟是马尔克斯的夙愿之所系。